Bis

1945:

Größere Flüsse sind für die umgebende Landschaft eine bedeutende Abgrenzung.

Ein wichtiger Grund für das Entstehen der Stadt Bremen vor über 1.200 Jahren

war eine hier vorhandene Furt, die das Überqueren der Weser zuließ. Seit

1244 gab es im Ort eine Brücke über den Strom. Im 16. Jahrhundert begann

die Besiedlung des linken Ufers. Es blieb allerdings bis ins 19. Jahrhundert

bei einer einzelnen Weserquerung.

1866

konnte eine neue Eisenbahnbrücke für die Strecke von Bremen nach Oldenburg

in Betrieb genommen werden. Daran waren auf beiden Seiten Fußgängerstege

angehängt. Als zweite Straßenbrücke stand ab 1875 die Kaiserbrücke zur

Verfügung, heutiger Name Bürgermeister-Smidt-Brücke. 1939 folgte die

dritte Straßenbrücke. Zu ihrer Bauzeit Westbrücke, und ab Einweihung

Adolf-Hitler-Brücke genannt, stand sie an der Position der heutigen Stephanibrücke.

Zwischen 1939 und 1947 trug die älteste Querung den Namen Lüderitzbrücke,

danach wieder Große Weserbrücke.

Bei Beginn des II. Weltkrieges im Jahr 1939 lebten immerhin rund 420.000

Menschen in Bremen. Es gab aber im Stadtzentrum nur drei Möglichkeiten,

zu Fuß oder mit Fahrzeugen die Weser zu überwinden, zuzüglich der Eisenbahnbrücke.

Dadurch wird deutlich, daß der Ausfall einer Brücke starke Einschränkungen

des Verkehrsflusses nach sich ziehen würde.

Flußabwärts Richtung Nordsee folgen bis heute keine weiteren Brücken.

Flußaufwärts befanden sich an Weser-Kilometer 362 ein Wehr mit Wasserkraftwerk

und Schleuse. Am Weserwehr führte ein Fußweg über den Strom. 5 km weiter

befindet sich seit 1873 eine weitere Eisenbahnbrücke, für die bedeutende

Verbindung vom Ruhrgebiet über Bremen nach Hamburg. Eine Straßenbrücke

folgt erst wieder bei Kilometer 341 in Achim-Uesen. Die Ausweichmöglichkeiten

im Raum Bremen waren also sehr eingeschränkt.

Im übrigen gilt die Problematik auch heute. Es gibt inzwischen mit der

Karl-Carstens-Brücke und der Brücke der Autobahn A1 zwei weitere Querungen,

zuzüglich einer kleinen Fußgängerbrücke im Innenstadtbereich. Die Mehrzahl

ist heute wesentlich breiter und mit mehr Fahrspuren ausgelegt. Allerdings

hat auch der Verkehr sehr stark zugenommen. Bei Blockaden durch Unfälle

oder Reparaturarbeiten, gibt es regelmäßig große Staus, die sich über

weitere Teile des Stadtgebietes ausdehnen. In den letzten Jahren zeigen

die Brücken, nach langer Nutzungszeit mit beständig ansteigenden Lasten,

statische Probleme. Teilweise ist ein Neubau erforderlich; das Thema

wird in Zukunft noch viele Belastungen für Verkehr und Anwohner bringen.

Im II. Weltkrieg waren die bremischen Brücken von strategischer

Bedeutung, wie auch andernorts alle weiteren bedeutenderen Flußquerungen.

Seinerzeit trug die Eisenbahn die Hauptlast des Transports von Menschen

und Gütern. Demensprechend versuchten die Alliierten, diese Verbindungen

zu stören. Es sind zum Ende des Krieges sehr viele Bomben auf die Brücken

geworfen worden. Ein solch schmales Bauwerk ist nicht einfach zu treffen,

die meisten schlugen im Umfeld ein. Es gab aber auch diverse Nah- und

Volltreffer, die zu Beschädigungen oder Unterbrechungen führten.

Zum Ende der Kampfhandlungen im Frühjahr 1945 drehte sich das Blatt.

Es war nun der Zeitpunkt erreicht, an dem deutsches Militär die verbliebenen

Brücken sprengen sollte, damit der Gegner in seinem Vormarsch gebremst

wird. Die Weserbrücken hatten also kaum eine Chance, den Krieg zu überstehen.

Um bei einer Unterbrechung der Straßenbrücken zwischen Altstadt

und Neustadt eine alternative Verbindung zu ermöglichen, wurde von deutscher

Seite vermutlich Ende 1944 eine optionale Fährverbindung vorbereitet.

Bei der Altmannshöhe ist aus Trümmerschutt eine Rampe vom Osterdeich

im Bogen herab zur Weser angeschüttet worden. Auf der südlichen Uferseite

entstand eine gerade Verbindung zur Werderstraße.

Heute erscheint eine solche Querung unvollständig, da weiterhin Richtung

Süden die Kleine Weser und der Werdersee größere Gewässerhindernisse

bilden. Aber die heutige „Insellage“ ist seinerzeit nicht gegeben gewesen.

Die Kleine Weser reichte nur bis zum Deichschart, und den Werdersee gab

es noch nicht. Somit hätte der Verkehr Richtung Süden über mehrere Straßen

weiter abfließen können.

Es war geplant, im Bedarfsfall die Fahrzeugfähre von der rund 55 km flußabwärts

betriebenen Verbindung Kleinensiel - Dedesdorf auf dem Wasserweg nach

Bremen zu überführen. Es blieben jedoch bis zum Kriegsende örtliche Straßenbrücken

benutzbar, für die Heranführung der Fähre ergab sich kein Bedarf.

Über die Kriegsjahre gab es zahlreiche Angriffe von britischen

und amerikanischen Bomberverbänden auf die Stadt Bremen. Trotz großflächiger

Zerstörungen blieben die Brücken bis ins letzte Kriegsjahr erstaunlicherweise

weitgehend unbeschädigt. Am 24. Februar 1945 erfolgte eine gezielte Bombardierung

der Innenstadt und der Verkehrsanlagen. Dabei erlitt die Lüderitzbrücke

gravierende Schäden, sie mußte zunächst für den Verkehr gesperrt werden.

Doch bereits am folgenden Tag gab die Polizei den Verkehr eigenmächtig

wieder frei, da sich erhebliche Schwierigkeiten im innerstädtischen Verkehrsfluß

ergeben hatten. Dabei hatten Statiker erst begonnen, die Tragfähigkeit

zu untersuchen.

Ein weiterer Angriff auf die Brücken wurde am 23. März geflogen. In diesem

Fall kam es zur Zerstörung der Eisenbahnbrücke. Als Folge ist die Verlegung

der Eisenbahnstrecke auf die bis dahin noch weitgehend intakte Adolf-Hitler-Brücke

begonnen worden. Dazu mußte man diese Weserquerung dem Straßenverkehr

entziehen. Darüber berichtet die Seite Bremen

1945: Die Eisenbahn-Strecken.

So blieben bis zum Ende des Krieges die Lüderitzbrücke und

die Kaiserbrücke benutzbar. Im April 1945 hatten sich britische Verbände

bereits bis in die Außenbezirke der Stadt Bremen vorgekämpft. Am 4. des

Monats sprengten deutsche Verbände die Straßenbrücke in Achim-Uesen.

Am 10. schlugen erste Artillerie-Granaten an der Lüderitzbrücke ein.

Am 17. April konnten die Briten bei Verden die Weser überwinden. Sie

begannen am Folgetag ihren Vormarsch auf dem rechten Weserufer Richtung

Bremen. Somit verloren die bremischen Weserbrücken ihre strategische

Bedeutung für das Aufhalten des Gegners weitgehend. Dennoch wollte die

Wehrmachtsführung sie unbedingt zerstören. Dazu kam es am 25. April.

An dem Tag wurden die Lüderitzbrücke und die Kaiserbrücke gesprengt.

Auch die beschädigte und für den Schienenverkehr bereits nicht mehr benutzbare

Eisenbahnbrücke bei Dreye ist an dem Tag endgültig zerstört worden. Somit

gab es in Bremen nun keine für den Verkehr nutzbaren Weserquerungen mehr. Lediglich

der Fußweg am Weserwehr in Hastedt konnte noch passiert werden.

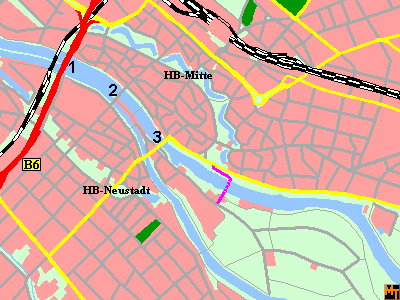

Die

bremischen Straßenbrücken zwischen Altstadt und Neustadt.

1: Westbrücke, bzw. ab Einweihung

1939 Adolf-Hitler-Brücke. Heute ersetzt durch Stephanibrücke.

2: Kaiserbrücke, heute ersetzt

durch Bürgermeister-Smidt-Brücke.

3: Große Weserbrücke, bzw.

1934-39 Adolf-Hitler-Brücke und 1939-47 Lüderitzbrücke. Heute ersetzt

durch Wilhelm-Kaisen-Brücke.

Violett: Die

vorbereitete Fährstelle für den Straßenverkehr zwischen Bremen-Altstadt

und Bremen-Neustadt.

Zum Kriegsende eroberten die Briten Bremen in mehrtägigen

Kämpfen. Am 27. April 1945 kapitulierte der Kampfkommandant der Stadt.

Den Truppen der Alliierten fehlten nun natürlich die Flußbrücken; es

mußten große Massen an Verbänden und Nachschub für den weiteren Vormarsch

über die Weser gebracht werden. Da die Kampfhandlungen geendet hatten,

konnte man nun aber sofort ungefährdet Kriegsbrücken durch Pioniere bauen.

Bereits am nächsten Tag begannen Einheiten der Royal Engineers mit dem

Aufbau einer Behelfsbrücke mittels Bailey-Brückengerät. Als geeignetste

Position ist die vorbereitete Fährstelle zwischen Osterdeich und Werderstraße

ausersehen worden. Somit hatte die deutsche Seite gewissermaßen die Vorarbeiten

für eine Brücke ihres Kriegsgegners ausgeführt!

Das Brückengerät schwamm auf drei großen Schuten im Fluß. Darauf befand

sich die eigentliche, auf beiden Ufern befestigte Brücke. Sie bestand

aus einem zusammengesetzten Stahlfachwerk, die Fahrbahn wurde mit dicken

Holzbalken ausgelegt. Die Tragfähigkeit belief sich auf 40 t. Zwischen

Brücke und Wasser wies die Durchfahrthöhe nur 3,1 m auf. Schiffsverkehr

war somit natürlich nicht mehr möglich. Ab 2. Mai rollte der ausschließlich

militärische Verkehr darüber.

Ergänzend ist an der Position der Sielwallfähre eine kleine Schwimmbrücke

gebaut worden. Entweder vom Typ „Folding Boat Equipment“ oder „Kapok

Infantry Assault Bridge“. Diese führte mit zahlreichen Pontons über den

Fluß, und konnte nur zu Fuß oder bestenfalls mit leichten Fahrzeugen

überquert werden. Sie entstand etwa um den 12. Mai und wurde bereits

um den 7. Juli wieder abgebaut.

Ab

1945:

Wie oben beschrieben, hatte das deutsche Militär am 25. April 1945 die

letzten zwei Brücken in der Stadt Bremen gesprengt. Die gegnerischen

Truppen konnten dadurch nicht aufgehalten werden. Leidtragende der Zerstörungen

sind nun die Einwohner der Hansestadt. Die Weserbrücken trugen zuvor

auch Versorgungsleitungen für Gas und Strom, die jetzt unterbrochen waren.

Das größte Gaswerk der Stadt befand sich in Woltmershausen, links der

Weser. Die rechte Weserseite ist somit davon komplett abgeschnitten gewesen.

Die einzige begehbare erhaltene Verbindung war der Fußweg am Wasserkraftwerk

in Hastedt. Außerdem wurde die innerstädtische Eisenbahnbrücke mit einer

teils waghalsigen Konstruktion für Fußgänger passierbar gemacht. Man

legte Holzbohlen zwischen verbliebene Brückenteile.

Am 20. Mai 1945 übernahmen vereinbarungsgemäß die USA das

Gebiet als abgesetzten Teil ihrer Besatzungszone, die „Bremen Enclave”.

Die bremische Stadtverwaltung hatte naturgemäß großes Interesse, die

Weserquerungen wieder herzustellen. Die US-Truppen hielten sich bei der

Unterstützung zunächst zurück. Größtes Problem ist der Mangel an Material

gewesen. Alles Erforderliche sollte im Stadtgebiet gefunden werden. Versuche,

aus dem niedersächsischen Umland oder aus Hamburg Material zu erhalten,

scheiterten. Aus der britischen Zone durfte man nichts nach Bremen abgeben.

Den Alliierten war zunächst die Wiederherstellung der beiden

Eisenbahnbrücken wichtig. Die Arbeiten begannen an der Dreyer Brücke.

Die Siegermächte setzten dazu kriegsgefangene deutsche Pioniere ein.

Benötigtes Material, insbesondere Ersatzbrücken, führte man aus dem Bestand

der Reichsbahn relativ problemlos und zügig heran. Bereits ab Mitte August

1945 konnte die Brücke eingleisig wieder befahren werden.

An der innerstädtischen Eisenbahnbrücke gab es noch ein Kuriosum. Weiterhin

führte dort ein Bohlenweg über die Reste, der intensiv von Fußgängern

genutzt wurde. Da der Pfad schmal war, konnte man ihn nur in eine Richtung

passieren. Vor Ort regelte die Polizei den Einweg-Verkehr, längere Wartezeiten

mußten in Kauf genommen werden. Mitte des Jahres 1945 rutschte ein größeres

Brückenteil in die Weser ab, damit entfiel die Nutzbarkeit dieser Querung.

Mittlerweile hatten Pioniere der US Army eine Behelfsbrücke

neben der Lüderitzbrücke begonnen. Am 15. Juni 1945 erfolgte ihre Eröffnung.

Auch der Zivilverkehr durfte das Bauwerk nutzen, nun Memorial-Bridge

genannt. Zu der Zeit ist die schwimmende Bailey-Brücke bei der Altmannshöhe

ebenfalls für Zivilisten freigegeben worden.

Ab August begannen an der hiesigen Eisenbahnbrücke Aufräumarbeiten für

den Wiederaufbau. Die im Fluß liegenden Brückenreste behinderten die

Schiffahrt und mußten beseitigt werden. Zur Wiederherstellung des Schienenweges

ersetzte man fehlende Brückenelemente mit Roth-Waagner-Gerät. Die Bauarbeiten

waren hier in der Weser ungleich schwieriger, als in Dreye. Daher konnte

die Eröffnung für einen eingleisigen Betrieb erst am 9. Dezember des

folgenden Jahres stattfinden.

Ende November 1945 begann das US-Militär den Bau einer zweiten Behelfsbrücke.

Sie entstand an einer zentralen Position. Die Trasse ist durch die heutige

Bebauung kaum noch vorstellbar ist. Der Straßenzug führte von Kurze Wallfahrt

über Ansgaritränkpforte zur Weser, dort über den Teerhof und die Kleine

Weser zur Neustadt-Seite in die Häschenstraße. Sie bekam nach Fertigstellung

den Namen Trumanbrücke.

Bereits im Winter 1945/46 zeigten sich für die provisorischen

Brücken Probleme durch stärkeren Eisgang auf der Weser. Die Bailey-Brücke

an der Altmannshöhe mußte Ende Januar 1946 sicherheitshalber eingeholt

werden.

Zum Schlimmsten kam es gut ein Jahr später. Der Winter 1946/47 wurde

durch besondere Kälte und Länge zu einem der strengsten im 20. Jahrhundert.

Die Weser fror zu, ein Umstand der ansonsten sehr selten eintritt. Mit

wieder steigenden Temperaturen wuchs die Menge des Richtung Nordsee strömenden

Wassers enorm an. Die Fließgeschwindigkeit betrug etwa 5 m/sek.

Am 17. März konnten die ersten Brücken dem Druck nicht mehr standhalten.

Zuerst brach die Memorial-Brücke ein, Stunden später traf es die Trumanbrücke.

Am frühen Abend rissen sich bei Achim-Baden, im begonnenen Schleusenkanal

Langwedel zwei Schiffe und ein Ponton los. Ein Schiff konnte abgefangen

und gesichert werden, die anderen trieben nun auf Bremen zu. Die Dreyer

Eisenbahnbrücke passierten sie, ohne Schäden anzurichten. Am Weserwehr

in Hastedt reißt das Schiff die Fußgängerbrücke ein. An der dortigen

Schleuse rissen sich weitere zwölf Wasserfahrzeuge los. Auf Bitten der

bremischen Verwaltung beschießt die US Army die Schiffe mit leichten

Geschützen, vermutlich Panzerabwehrkanonen M3 mit Kaliber 37 mm, um sie

zu versenken. Es gab zwar mehrere Treffer, die entstandenen Löcher waren

jedoch zu klein, die Boote schnell vollaufen zu lassen. Da zwischen den

treibenden Wasserfahrzeugen ein Schlepper die Sicherung

einzelner Boote versuchte, mußte der Beschuß schnell wieder eingestellt

werden, um die Besatzung nicht zu gefährden. Beim Polizeihaus am Wall

stand ein Panzer mit größerem Geschütz bereit, kam aber in Folge dessen

nicht mehr zum Einsatz. Gegen 19:00 Uhr treffen die Schwimmkörper auf

die Baustelle zur Wiederherstellung der Kaiserbrücke, und zerstören alle

bisherigen Baumaßnahmen. Kurz nach 20:00 Uhr wird auch das Roth-Waagner-Gerät

von der Eisenbahnbrücke herabgerissen. So sind am Ende des Tages wieder

alle Weserquerungen im bremischen Stadtgebiet zerstört. Das Ereignis

wurde bekannt als die Bremer Eiskatastrophe 1947.

Die Verbindungen in der Stadt mußten nun Fähren und Boote

übernehmen. Der Fahrzeugverkehr ist auf die größeren Fähren an der Unterweser

verwiesen worden. Die nächstgelegene war die Verbindung Vegesack - Lemwerder,

rund 17 km flußabwärts.

Ab 21. März 1947 baute man einen Laufsteg über die Lücke der Lüderitzbrücke.

Bereits drei Tage später konnte er genutzt werden. Aufgrund des zu erwartenden

großen Andrangs hat die Stadtverwaltung die Ausstellung von Passierscheinen

für Personen mit besonderen Anliegen verfügt.

Wieder wurden US-Pioniere aktiv, um eine neue Bailey-Brücke zu errichten.

Diese hat man aufgrund der günstigsten Voraussetzungen auf der Eisenbahnbrücke

verlegt. Ab 25. März konnte sie zu eingeschränkten Zeiten von Fußgängern

passiert werden. Drei Tage später war der Bau soweit vollständig, daß

nun auch Fahrzeuge darüber fahren konnten. Zur gleichen Zeit begann die

Wiederherstellung für die Eisenbahn. Die bisherigen Brückenelemente sind

bei der Katastrophe am 18. März heruntergeschoben worden. Die Brückenpfeiler

hatten dabei keine größeren Schäden davon getragen. So konnten neue Roth-Waagner-Elemente

herangeschafft und montiert werden. Auf der bis 1945 zweigleisigen Brücke

lagen nun auf einer Gleistrasse die Notbrücke für Personen- und Fahrzeugverkehr

und auf der anderen Trasse Schienen. Bereits am 26. April konnte der

erste Zug die Brücke befahren.

Ab Anfang April arbeitete man an der Wiederherstellung der Memorial-Brücke,

ebenfalls unter Verwendung von Bailey-Gerät. Am 8. Mai konnte sie für

den Verkehr freigegeben werden. Für alle Verantwortlichen erkennbar war

die Wichtigkeit, rechtzeitig vor dem nächsten Winter eine dauerhafte

Weserquerung wieder herzustellen. Dazu konzentrierte man nun alle Aktivitäten

auf den Wiederaufbau der Lüderitzbrücke, in weitgehend ursprünglicher

Form. Dort ist schon vor der Eiskatastrophe gearbeitet worden. Am 18.

März hatten sich an diesem Bau keine größeren Schäden ergeben, sodaß

hier nun mit Hochdruck weiter gearbeitet werden konnte. Es wurde rechtzeitig

geschafft, die Brücke hat man am 29. November 1947 feierlich eingeweiht.

Die erste dauerhafte Brücke im Stadtgebiet seit dem 25. April 1945 stand

nun für den Verkehr, einschließlich Straßenbahnstrecke, wieder zur Verfügung.

Bald danach erfolgte der Abbau der benachbarten

Memorial-Brücke, dieses zog sich noch über die Wintermonate hin.

Die Stadtverwaltung hat inzwischen entschieden, die Trumanbrücke nicht

wieder aufzubauen. Auch auf die Kaiserbrücke wurde vorerst verzichtet,

die Zerstörungen an deren Baustelle waren zu gravierend. So sollte als

nächstes die bisherige Adolf-Hitler-Brücke aufgebaut werden, inzwischen

Westbrücke genannt. Dazu verwendete man wieder Ersatzbrückengerät, diesmal

vom Typ Schaper-Krupp-Reichsbahn (SKR-6). Im Juli 1947 traf das Gerät

in Bremen ein, die Montage folgte umgehend. Die neue Querung konnte am

31. Dezember 1947 dem Verkehr übergeben werden. Gleichzeitig bekam sie

den Namen Stephanibrücke. Anfang 1948 folgte der Abbau der vom Straßenverkehr

genutzten Behelfsfahrbahn auf der Eisenbahnbrücke.

Als letzte Wiederherstellung alter Querungen konnte im Oktober 1948 in

Hastedt die Wehrbrücke eröffnet werden. Hier mußte man zuvor das Weserwehr

weitgehend neu aufbauen, da die Eiskatastrophe sehr große Schäden verursacht

hatte.

Schon wenige Jahre später ergab sich, daß die in früheren

Jahrzehnten konzipierten Brücken den nun deutlich ansteigenden Verkehr

nicht mehr bewältigen konnten. So plante man, alle Brücken durch komplett

neue Bauwerke mit deutlich größerer Kapazität zu ersetzen.

Am 28. Juni 1952 konnte an Stelle der früheren Kaiserbrücke die wesentlich

größere Bürgermeister-Smidt-Brücke eingeweiht werden. Die neue Große

Weserbrücke bekam eine andere Trassierung. Während die alte Konstruktion

auf der Altstadt-Seite geradeaus in die Wachtstraße und weiter zum Marktplatz

führte, war die Anbindung der neuen Brücke auf die Balgebrückstraße ausgerichtet.

Sie ist am 22. Dezember 1960 eröffnet worden. 1960/61 hat die Deutsche

Bundesbahn die komplette Erneuerung der Eisenbahnbrücke durchgeführt.

Anfang der 1960er Jahre wurde am Südrand der Stadt die Autobahn A1 Richtung

Osnabrück weitergebaut. Sie bekam eine Weserquerung bei Flußkilometer

358. 1963 erfolgte die Verkehrsfreigabe. Auch die bislang mit dem SKR-Ersatzbrückengerät

ausgestattete Stephanibrücke mußte erneuert werden. Im Herbst 1967 folgte

deren Eröffnung. Als vorerst letzte Straßenbrücke hat man am 25. September

1971 die Karl-Carstens-Brücke

eingeweiht. Sie verbindet bei Flußkilometer 363 die Ortsteile Hastedt

und Habenhausen.

Abschließend sei erwähnt, daß sich die strategische Bedeutung

der Brücken auch nach dem II. Weltkrieg nicht geändert hat. Im Kalten

Krieg befanden sich an den Bauwerken Vorbereitungen, um sie im Fall des

Vormarsches von Truppen des Warschauer Paktes sprengen zu können. Es

wurden die geeignetsten Stellen ermittelt und dort beispielsweise Befestigungen

für Schneidladungen angebracht.

Zustand:

Wie oben beschrieben, wurden alle innerstädtischen Brücken im Laufe der

Jahrzehnte erneuert. Somit sind dort keine historischen Spuren aufzufinden.

Zugang:

Von den hier vorgestellten Objekten sind zumindest die Örtlichkeiten einsehbar. |

Fotos:

Die Weserbrücken:

Die heutige Wilhelm-Kaisen-Brücke ersetzte 1960 die alte Große Weserbrücke

bzw. Lüderitzbrücke.

Ungefähr auf der gleichen Trasse stand ab Juni 1945 als Behelfsbrücke

die von US-Pionieren errichtete Memorial-Bridge.

Früher führte die Wachtstraße geradeaus auf die alte Große Weserbrücke.

Heute steht ein Bürogebäude auf der Trasse.

Das Bürogebäude von der Flußseite. In der Bildmitte begann die Brücke

auf der Altstadt-Seite.

Orientierung über den Brücken-Standort auf der Neustadt-Seite bietet

das Schild unten mit der Ziffer 0. Hier beginnt die Kilometrierung

der Unterweser, seinerzeit genau an der früheren Großen Weserbrücke.

Am Flußufer stehen Löwenköpfe der alten Brückenportale. Sie sind bei

der Sprengung 1945 in die Weser gefallen und 1998 bei Baggerarbeiten

wiedergefunden worden.

Heute kaum noch vorstellbar, die Auffahrt zur Trumanbrücke führte hier

1945-1947 durch die Ansgaritränkpforte zur Weser.

Auf der Neustadt-Seite war das Gegenstück an dieser Stelle in der Häschenstraße.

Seinerzeit standen auf beiden Seiten der Weser allerdings überwiegend

Ruinen.

Seit 1952 ersetzt die neugebaute Bürgermeister-Smidt-Brücke die frühere

Kaiserbrücke.

Die 1967 eröffnete komplett neugebaute Stephanibrücke ersetze die frühere

Adolf-Hitler-Brücke bzw. alte Stephanibrücke.

In Blickrichtung lag bis 1993 der Fußweg des alten Weserwehrs in Hastedt

über den Strom.

Das heutige Wehr steht fast 200 m weiter flußabwärts.

Die Fährstelle

bzw. Ersatzbrücke für den Straßenverkehr:

An dieser Stelle führte ab 1944 vom Osterdeich nach rechts eine Rampe

herab.

In der Bildmitte schwenkte die Rampe 90° nach rechts zur Weser.

In Blickrichtung wurde ab 28. März 1945 von britischen Pionieren eine

Behelfsbrücke über den Fluß gebaut.

Die Konstruktion schwamm auf drei großen Schuten und war an den Ufern

fest verankert.

Blick von der Neustadt-Seite. Die Querung ist bereits vorher von den

Deutschen als Fährstelle vorbereitet worden.

Auf dem linken Flußufer war keine Rampe erforderlich.

Die Trasse von der Werderstraße zum Fluß ist heute durch Bebauung nicht

mehr erkennbar.

Behelfsbrücken-Gerät:

Zur Anschauung hier eine kleine Ausführung des Bailey-Brückengerätes

auf einen Sockel. Größere Konstruktionen sind in Bremen an mehreren

Stellen als Ersatzbrücken gebaut worden.

Das THW nutzt die Brücke weiterhin. Hier ein Lagerplatz in der THW-Bundesschule

Hoya.

Bei einer Vorführung wird die Montage der Brückenelemente gezeigt.

|